文艺理论

美学研究

时间:2023-02-25 11:19:53 来源:网络 作者: 点击数:132915

作者 方李莉:东南大学艺术学院 中国艺术研究院

摘要

概述

然而,这种研究视角和范式自20世纪90年代以来发生了重大变化,主要体现在:第一,全球化背景下,作为人类学考察对象的土著社会发生了很大变化,正在朝脱离传统的方向发展,当代人类学家难以找到前辈所界定的研究主题,而且文化的时空边界日益模糊,传统语境发生漂移;第二,土著社会的艺术品开始通过旅游业冲破原有文化空间,日益融入全球经济并由此转化为流动的“物”或“符号”;第三,一些土著艺术家在寻求获得“当代艺术家”身份的过程中被牵扯进膨胀的国际艺术市场,他们曾被“部落或原始艺术”所掩盖的群体身份得以重新塑造;第四,当代艺术开始从挪用土著艺术形式转向挪用土著艺术形式背后的文化意义,在两种艺术的碰撞过程中,土著艺术发生了根本性变化。

这些变化使原本存在于具体语境中的艺术逐渐脱离单一语境,进入跨越多个空间的复杂语境。艺术品也不再是静态的、固定在某一空间中的“物”,而通过市场跨越时空,进入动态语境。于是,人类学家发现其研究对象不再是静态的“物”,而是能不断穿越多个时空的、生命的“行动者”。

一、从博物馆到美术馆的跨越

早期人类学家从世界各地土著部落收集来的艺术品,一般都作为文物被陈列在欧美国家各大博物馆中,用以体现人类生活的“过去式”。但在全球化背景下,在发达国家与第三、第四世界(土著社会)国家的政治、文化关系中,艺术在象征意义和经济方面的重要性开始提升,土著艺术由此获得了新发展动力,并进入文化互动与价值交换领域,成为“一种宣示文化身份的手段”。在此过程中,不仅土著民族观念发生了变化,关涉事物认知的西方分类法也发生了变化,土著艺术品因此兼具了过去式和现代式的意味。将土著艺术品向本土以外销售的行为,对艺术品在本土语境中的意义产生了影响,也为其提供了将自身整合到更广泛的世界体系中的手段。同时,西方对手工制品进行分类的标准也在发生改变,人们开始将手工制品从民族志博物馆移入美术馆。

手工制品从博物馆到美术馆的转移是一种“跨语境”表达,它意味着土著艺术家不仅为继承传统制作“物品”,而且也为美术馆和更大的艺术市场制作“物品”——这些物品在博物馆里更容易被看作“有用的”或“有象征意义的”东西,但进入美术馆以后,这些物品开始被看作有审美价值的艺术品。此外,第三和第四世界国家的民众也越来越多地接触到主流艺术和艺术材料,很多土著艺术家还进入艺术学院接受(西方)艺术史教育,开始有了“原创性、艺术自由和个体原创性”的思想负担。土著艺术和主流(欧美)艺术之间的隔绝状态正在被打破,许多土著艺术家的作品开始借鉴都市艺术类型。

由于土著艺术代表的是自身文化,所以土著艺术家所制作的艺术品中如果包含非本土性的内容、图案,或拥有非本土性的名字,就可能遭到市场的批评和拒绝。这其实和中国非物质文化遗产(以下简称“非遗”)传承人的境遇相似。在中国,很多非遗传承人的手艺和表演也在逐渐进入都市主流艺术市场,或进入美术馆参与展览。人类学家弗雷德·R. 迈尔斯(Fred R. Myers)曾做过相关研究,他考察了澳大利亚中部宾土比艺术从生产到进入都市艺术最高殿堂进行展览所涉及的一系列完整事件和交易活动,并对全球化语境下的当代土著艺术进行分析,在此基础上他指出,土著艺术家为都市世界创作了“有明确目的的艺术”,但在展览过程中,艺术史家和艺术评论家承担了将艺术的真实意义传递给观众的任务;而人类学家因对土著艺术家及其艺术生产的社会环境与材料都极为谙熟,则担当了中间人的角色。这些艺术实践及相关批评形式不仅是土著艺术家参与当代艺术的方式,也是土著艺术家用来传播和“维持自身在世界上存在”的方式。

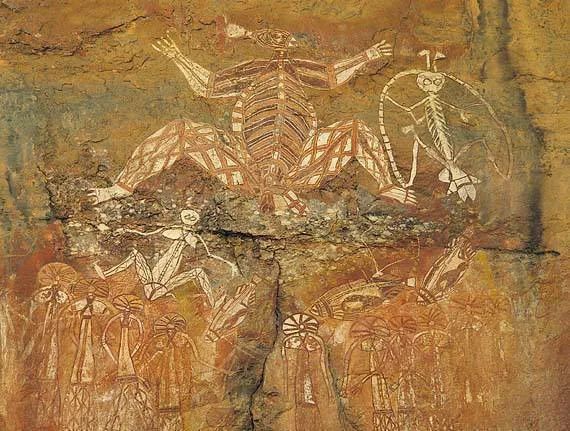

澳大利亚卡卡杜国家公园岩画

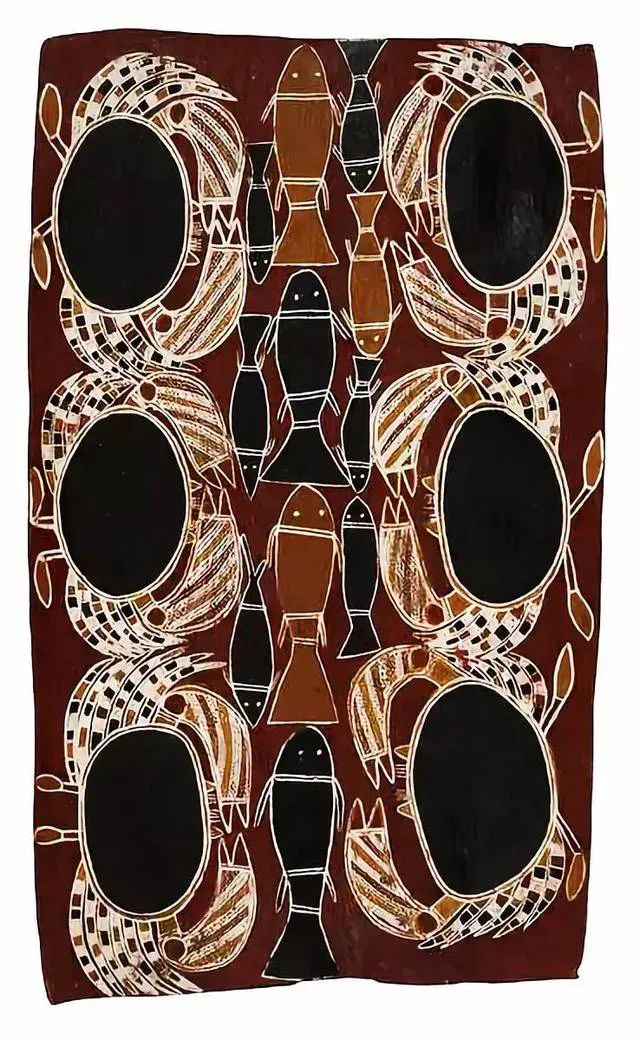

进入美术馆展览的澳大利亚土著艺术家尼伊皮·沃德作品《卡瑞里瓦拉吃帢朴帢朴的水蛇》(1991)

跨越语境的土著艺术品,主要为迎合来自土著社会之外的欣赏和消费而创作。当土著艺术品被“改头换面”进入国家与国际市场时,代理人或贸易代理人总是试图让土著艺术家们在其作品上署名。这些现象不仅发生在西方,在中国也是如此,如景德镇的陶瓷工匠、宜兴的紫砂工匠都开始在自己的作品上署名,并以艺术家的身份参加各种国内、国际艺术展。

二、从语境发生场所到市场的跨越

面向市场的艺术品包罗万象,既有表现地方特色的过渡性、商业性旅游纪念品,也有非商业性的猎奇艺术表现形式,有的甚至与原创文化、与传统族群艺术没有任何关系。面向市场的艺术品,一方面在形式、内容、功能及方法上与传统类型有显著区别;另一方面也不同于那些相对于日益“文明化”而显得“更本土的”艺术品生产所生成的艺术品,它一般被称为本土传统的衍生品。

面向市场的衍生品,在工业化和全球化的语境中,从制作材料、技巧到其所包含的审美观念,都与传统土著艺术有很大区别:首先,衍生品制作会采用工业社会的新材料或技巧,并以新方式满足不同市场的需要;其次,一些本土雕刻和建筑虽然仅为当地族群社区服务,但却往往是由受政府资助的大学或艺术研究机构的艺术家们运用金属工具及现代绘画工艺制作而成,这种艺术形式除具有本土特征外,也常常具有都市象征意味,并表现出一种对二者的融合。与流行艺术品的融合以及对具有学院式与阶层化“文明”特征的外来艺术传统的复制,改变了本土文化和艺术符号。

三、在“挪用”中跨入当代艺术语境

土著艺术很早就与西方现代文明有互动,这种互动通常被称为“挪用”。20世纪初,许多土著艺术形式被西方现代主义艺术挪用,并由此激发出新的创作灵感、产生了新的艺术流派,这些流派包括浪漫派、印象派、野兽派和表现派等。特别是“1905年前后,毕加索在法国博物馆和收藏家宅第邂逅非洲雕像一事,常被视为艺术和人类学之间的典型交会”,其实这也是土著艺术与现代艺术的交会;20世纪早期的“原始主义”为“艺术挪用”奠定了基调,“挪用和复制”也成为多年后人类学所探讨的主题。挪用、引用或参考前辈艺术家的作品,在艺术史上屡见不鲜,20世纪90年代以后,艺术挪用活动更为显著,突出表现为当代艺术家对土著艺术和发展中国家等非西方国家艺术的挪用;当然,非西方国家也在对西方国家的艺术进行挪用,这是全球化背景下不同艺术彼此互动的表现。罗萨琳德·克劳斯(Rosalind Krauss)指出,艺术挪用挑战了传统(西方)独一无二的作者观念,以及公认的“原创高于复制”的观念。所谓“挪用”就是将其他语境中的艺术元素用在自己的作品中,有学者甚至将其界定为这样一种活动:“某位艺术家可能会'偷窃’已有的形象,签上自己的名字,当成了自己的”,而“再挪用意指从艺术领域之外'偷窃’形象、符号或表现方式”。这种挪用更强调改变,即“通过复制、抄袭,或将一个形象混入新的语境”,有时甚至彻底改变了它原来的意义,连它的起源和本真性都因此遭到质疑。以上是从反面对挪用进行界定,而从正面对其界定则是“从异己的文化中提取智识成果、文化表达或人工制品,以及历史和知识方式”。

这里要强调的是,20世纪90年代后的挪用与20世纪初的挪用有很大区别。后者以毕加索为代表的现代主义对土著艺术的挪用主要侧重于对形式的挪用,而前者即当代艺术对土著艺术的挪用更多是从文化意义上入手的。

从文化意义入手的挪用是将某物从一个语境中挪出来放到另一个语境中,其重心是学习意义和改造形式。克劳斯由此提出了“软原始主义者”和“硬原始主义者”之分:“软原始主义者”是指受本土文化形式和符号——即林恩·库克(Lynne Cooke)所说的“表面视觉形象”启发的人;“硬原始主义者”则参与本土仪式再造,以更为个人化的方式呈现本土艺术,他们对文化语境有更大兴趣。据此观点,20世纪初现代主义艺术对原始艺术的挪用属于“软原始主义”,而当代艺术挪用大都属于“硬原始主义”。人类学者认为,“硬原始主义者”的典型代表是约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys),他常把自己的作品与萨满相提并论,认为自己的艺术实践与萨满活动类似,他因此将自己的作品称为“社会雕塑”。

20世纪末以来,对土著艺术的挪用,更多涉及的是对仪式的挪用,大量的行为艺术由此产生。仪式研究是人类学的重要任务,爱弥尔·涂尔干(Émile Durkheim)、A. R. 拉德克里夫-布朗(A. R. Radcliffe-Brown)及另一些人类学家,对阐明仪式过程做了奠基性工作。维克多·特纳(Victor Turner)对仪式的象征性做了杰出研究,他和理查德·谢克纳(Richard Schechner)以本土仪式和非西方戏剧为基础,提出了表演理论。尤金尼奥·巴尔巴(Eugenio Barba)提出了所谓“戏剧人类学”并倡导基于非西方戏剧和表演的戏剧实践。当代艺术家在进行艺术挪用时,也非常重视用人类学理论来解释自己的作品——这为人类学家与艺术家合作提供了契机。

艺术家通过仪式挪用进行艺术创作时,更多关注的是仪式过程中的创造性。“皮尔斯河”(The River Pierce)是这方面的典型案例——1990年耶稣受难日当天,艺术家、艺术批评家和当地居民沿着德克萨斯和墨西哥边境一条虚构的神圣之路举行游行活动。阿尔弗雷多·波蒂略(Alfredo Portillos)和约瑟·贝迪亚(Jose Bedia)等艺术家则将艺术界的空间(博物馆、美术馆)转化为仪式空间或宗教空间,从某种意义上讲,这也是一种语境的流动和跨越。

对于土著社会或第三世界国家的艺术家来说,“挪用”延伸并拓展了他们的原作,并为其注入了新意义,由此他们将挪用视为构建新身份的一种策略。中国的非遗传承人作为本土艺术传承者和表演者,也在与当代艺术家的合作中(邱志杰、谭盾、谭维维等艺术家的作品都有非遗传承人参与)重新定义了自己的身份。

邱志杰策展“第57届威尼斯双年展中国馆”非遗传承人汪天稳与邬建安合作《七座山》皮影之《花果山》

恺撒·帕特诺斯托(César Paternosto)认为艺术家通过挪用超越了不同文化和不同历史时期,并由此重新找到意义,重新创造意义。正是在这个意义上,挪用成为文化差异的中介,有效地影响了艺术家和人类学家的工作,这二者都将挪用视为一种创新性技术,尽管不同个体所选取的挪用策略存在差异,但挪用的基本特征是一致的。

四、在时空语境中的历史性跨越

艺术人类学之所以能够与艺术史合作,与物质文化人类学的研究有关,因为物质文化具有跨学科性的研究对象,其能跨越人类学、考古学和艺术史,涵盖所有类型的人工制品。许多古代物品对于今天而言也是艺术品,但大多是语境中的艺术品,与现代社会的纯艺术品相比较,它们通常具有多种功能并能服务于更多样的目的,对这类艺术品的分析需要在物质文化的社会整体语境中进行。人们由此认识到,艺术是社会中一种有意味的“物”,艺术创作则是有意识的人类行为方式,因此只能在人类社会各种关系及语境中对其进行理解。

受西方艺术哲学中“美的艺术”“审美无功利”等观念影响,西方艺术博物馆和艺术史家长期以来忽视非西方语境中的艺术,这造成了具有自律性的艺术品与其生产语境及艺术家意图等要素的分离,后果是艺术史家未能将艺术品置于其所产生的语境中进行整体研究。大卫·弗里德伯格(David Freedberg)指出:“任何艺术史都不能对因忽视这些广泛建构起来的图像史而造成的后果负责。”正因如此,艺术史研究者日渐认识到有必要将对艺术品的研究纳入更广阔的范畴和语境中,而不应将其孤立在社会语境之外。

在对物质文化的研究中,关于日常物品的生活史已成为学界的中心议题。有人提出:“在物品的流通过程中语境发生着改变,而每一次语境的改变就意味着物品意义和价值的转换。人们很快认识到,这一推理方法能够很好地应用于那些从西方以外的殖民地传到欧美国家的物品的文化传记。”这里有三组问题值得注意:第一组问题“集中于具体语境中的作品力量、含义和意味”;第二组问题“关注作品的历史轨迹,它们是如何形成的,以及在它们的制作过程中包含的技巧和认知过程是什么”;第三组问题是这些作品是如何从其原产地来到西方大都市的不同空间场所的,及其在穿越不同语境过程中如何产生更多价值和意义的。

有学者认为,如果人类学家希望艺术概念在其研究中有用、有效或有关,那么他们必须使用跨文化和跨时间的范畴,而这一范畴要与任何特殊社会中的艺术观念保持对话性距离。这一观点也适用于考古学和艺术史。艺术史家的重要工作之一就是探寻艺术生产的最初语境,而这正是艺术史家与人类学家的共同语言。对艺术形式的解释促使人类学家回望过去,追溯图样、技巧以及原料的历史,而这反过来为动态的和历史的视角提供了证据,也促使艺术史家在更加整体的语境中寻找新的研究意义。霍华德·墨菲(Howard Morphy)因此提出了“艺术即证据”的观点,他指出:“在许多社会中,艺术与价值创造过程是一个整体。艺术应该成为一种证据资源,也应成为交流价值、知识和跨文化观念的一个媒介。”从这个角度来讲,考古学家的研究也需要重建阐释语境,从而将艺术品与行为语境重新联系起来。可见,艺术人类学语境使艺术人类学家与艺术史家、考古学家有了更大的合作可能。

五、人类学与艺术在后现代艺术界的汇合

墨菲通过讨论艺术人类学与物质文化的关系,看到了艺术人类学在语境和跨语境中研究艺术的优势,因此断言艺术人类学研究已进入一个令人振奋的历史时期。乔治·E. 马库斯(George E. Marcus,又译乔治·E. 马尔库斯)和迈尔斯则从艺术人类学与当代艺术的合作中,看到了艺术人类学令人振奋的新发展前景,进而指出人类学在形成对艺术界的认知观点时需跨越一个特殊界限,即艺术写作。只有真正触及艺术写作,艺术人类学研究才能进入艺术核心领域。也就是说,人类学过去的艺术研究处于边缘位置,而这种状况正在得到改善,因为在当代文化生活中,艺术逐渐成为叙述差异性、赋予行为和思想以意义的主要文化生产场地。与此同时,人类学也开始将艺术研究视为其在文化知识生产中的重要内容,正因如此,学者们意识到需要重新理解人类学与艺术,“并在它们之间建立新的联系”。这种新联系促使艺术人类学家从以往对艺术做外围研究转向对艺术做内部研究,他们不仅参与艺术写作,还参与艺术创作,一些艺术人类学家还经常担任策展人、艺术批评家等。

“艺术界”一词最初由美国社会学家加里·贝克尔(Gary Becker)提出,他想借此表达:“所有的艺术工作,就像所有的人类活动一样,包括了一批人,通常是一大批人的共同活动。通过他们的合作,我们最终看到或听到的艺术品形成并且延续下去。”人类学家则倾向于把“艺术界”看作“现代艺术界”——始于现代主义诞生之初、以西方美术为中心的当代传统,是一个正在经历巨变的艺术市场。随着全球化的加速、旅游业的发展以及世界艺术贸易的日益增长,“艺术界”也出现了新现象,那就是在一个包含了艺术家、经纪人、画廊、媒体等力量的完整体系中,出现了土著艺术家的身影,土著艺术家被牵扯进膨胀的国际化艺术市场中,他们“曾被'部落或原始艺术’掩盖的群体身份得以重新塑造”。人类学家将这种新现象定义为“后现代艺术界”,在这里,土著艺术与当代艺术相遇,人类学家与当代艺术家相遇。在这样的相遇中,不仅土著艺术家被牵扯进国际化艺术市场,当代艺术家也开始从人类学民族志中寻找创作灵感,人类学家则开始参与艺术策展和艺术写作。

土著艺术之树皮画《螃蟹》(1965)

马库斯的主张让我们看到,艺术人类学研究不仅在帮助当代艺术重新定位自己的创作方向,艺术人类学者也在参与当代艺术创作,并由此重新定位传统民族志的写作方式和写作目标。于是,有学者提出人类学应更多地使用视觉材料——这一观念目前已得到充分发展。比如阿曼达·莱文兹(Amanda Ravetz)强调视觉人类学中实验的重要性,他还认为视觉人类学家应和艺术家合作,“艺术和其他基于图像的实践活动的新交融,为人类学想象的拓展提供了大量机会。想象并不预示着虚假,相反,它是民族志工作的必要部分”。

以民族志为基础的人类学研究,主要关注和探讨在社会整体语境中对艺术品进行理解的问题。在此过程中,人类学家也关注对艺术观念的研究,认为艺术观念对于人类学家的最大用处在于,“它就像一面旗帜,对物品的可能类型进行了标识”。安娜·格雷姆肖(Anna Grimshaw)甚至认为艺术和人类学是类似的实践活动,她致力于将民族志调查和艺术实践结合在一起,并与莱文兹以曼彻斯特大学的格拉纳达视觉人类学中心为基地,将“使人类学可视化”这一概念用于考察基于图像开展调查的可能性,同时他们与艺术家、作家、摄影家及电影制作人合作记述人类学实验,有意识地改变理论视角。通过合作,一些艺术家开始成为准人类学家,而一些人类学家也开始成为准艺术家。格雷姆肖还指出“人类学家对现有传统并没有多少超越”,“人类学、艺术和其他视觉性的形式已被边缘化,受到了以文本为中心的学科的挤压”。格雷姆肖确信“存在重要的视觉民族志实验案例,他认为艺术和人类学之间的合作,以及艺术史和人类学之间的合作,应该成为主流学科方法的一部分”。同样,大卫·麦克道格尔(David MacDougall)也认为人类学对审美实践的运用还很不够,需要引入一种新方法论。马库斯也非常关心人类学家与艺术家的合作,在他看来,艺术家与人类学家“合作、共同写作以及'对话’等观念,代表了20世纪80年代的趋势”。

人类学运用艺术元素,可能会进一步动摇它本就不稳固的科学基础,那么人类学将会剩下什么?伊万·布雷迪(Ivan Brady)提供了一种解决方案,他将人类学界定为“艺术化的科学”(artful science),因为它介于艺术和科学之间。布雷迪认为:“艺术和科学之间的区别很难划定,因为价值和事实、真和美、真实和虚构以及主观和客观之间的清晰界线再也不是一成不变了。”这样一来,在后现代艺术界中,不仅土著艺术和当代艺术发生了交融,人类学家和艺术家的“作品”也发生了交融,人类学的民族志具有了艺术意味,而许多艺术作品创作之初就采用了民族志的表达方式。

不仅如此,人类学家和艺术家对艺术的认识也在交融,在当代艺术的概念中,艺术不再被认为只是美的标志。相反地,受马塞尔·杜尚和其他理论家如贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht)、安托南·阿尔托(Antonin Artaud)及情境主义者灵感的启发,艺术理论和实践更多地被认同为是颠覆、介入、批判的先锋派思想,尽管在与其对立的物质主义和工具论价值中,美仍然占主导地位。正如阿瑟·丹托在评论安迪·沃霍尔的作品《布里洛盒子》(Brillo Boxes)时所提出的疑问:是什么使得沃霍尔的《布里洛盒子》不同于杂货铺里的那些盒子?丹托的经典论著《寻常物的嬗变——一种关于艺术的哲学》探讨了艺术本质的相关理论,扩展了对什么是艺术这个问题的多维理解,并指出了“艺术界”的意义、艺术做了什么以及应该做什么等问题。这些解释与人类学对艺术的解释相呼应,因为艺术人类学长期以来就认为,艺术的范畴是不稳定和多变的,可以从多个角度来进行解释。由此,萨莉·普里斯(Sally Price)认为,20世纪八九十年代艺术领域的转变,是人类学与艺术史“握手”了,并呼吁把目光更多地投向“艺术界”。这一时期,艺术人类学的转变嵌入并反映了边界被质疑、打破和重塑的过程,这种边界不仅仅是简单的所谓“西方”与“西方之外”之间的界限。

结语

综上所述,当代的艺术人类学研究正在发生革命性的变化,这些变化带来了两方面的影响:一方面,推动了人类学的发展。传统艺术人类学的研究对象是语境中的艺术,这样的艺术常常存在于一个具体的社会空间中,因此艺术人类学者习惯采用社区研究即微型社会研究法,聚焦社区内部结构和网络关系。但是,当许多土著艺术品随着开放的市场和各种艺术展、仪式活动等走出传统语境,流入不同的语境中时,以往的社区研究法就需要被调整为线索研究法或多点研究法。线索研究不再以语境为中心,而是以作品的流动为线索进行观察,并分析其在不同语境中的价值呈现,及其所形成的社会结构与网络关系——这也为人类学研究提供了一个新方法论乃至新的研究范式。同时,艺术人类学研究也为人类学理解艺术创造过程和创造行为提供了路径,有助于提升人类学研究社会和文化的洞察力,了解人类认知体系——人们如何将日常生活概念化、如何构造世界的形象等,同时也为如何创造语境——“礼仪行为发生的框架,政治工作和随之产生的王权的舞台”等方面的研究提供了一个重要视角。正因如此,艺术人类学正由一门人类学家较少问津的学科转变为人类学研究的一大中心。

另一方面,促使艺术学研究发生革命性的变化。艺术人类学将艺术置于其社会语境中,通过阐明语境——是本土的还是全球的,人类学的“文化相对主义”拓展了艺术的概念。另外,当代西方艺术实践的潮流对传统西方美学定义的标准提出挑战,而艺术人类学的研究则与其达成某种共识,艺术人类学因此在西方艺术世界的论述中,包括在艺术史和艺术考古论述中都发挥了重要作用;同时,艺术人类学通过研究艺术家工作室、商业画廊、艺术博物馆或私人收藏品中的作品流程,参与了西方艺术实践民族志的开发工作以及复杂的艺术世界多点民族志的开发工作。艺术人类学由此开拓了艺术学理论和艺术史包括当代艺术实践的新视野,并促进新的艺术学理论的再建构。同时,它对当代艺术实践的参与也激活了人与人、人与物之间的关系,对艺术史范畴和艺术实验范畴的拓展发挥着积极作用。